從巴黎到馬賽,一條瀝青路日夜轟鳴。這是一條高速公路。如眾所知,每條連接大城市的高速公路,在周日的下午都會堵成一條凝滯的銀河。就如同物理學里說的動能轉化為勢能,隨著速度的減緩,開車人的火氣就要上升。關于前面發(fā)生什么事故的消息,像散開的葉脈一樣在車流之中蔓延。

在法國的一條高速路上蝸速前進,誰會去書寫這種畫面?是一個阿根廷人,后半生都住在法蘭西,在這里結婚,在這里寫出自己最好的作品,在這里和情人相會共度。《南方高速》,是胡里奧·科塔薩爾在1966年發(fā)表的一則短篇小說,這時他剛過50歲,已經(jīng)寫出了《跳房子》(1963年出版)這本巨作,許多流亡歐洲的阿根廷文化人及其他拉美國家的讀書人,都把《跳房子》看作拉美版本的《尤利西斯》,把小說的主角奧利維拉看作《尤利西斯》的主人公布魯姆式的人物。這個評價到現(xiàn)在看依然十分恰切。只是科塔薩爾不似詹姆斯·喬伊斯那樣,性情那么孤傲和極端,一輩子跌宕起伏。他也不像其他幾位頂尖的拉美作家,那么喜歡談論和涉足政治,他的好朋友,秘魯人馬里奧·巴爾加斯·略薩曾說,科塔薩爾是一個天生的情人。

科塔薩爾直到快40歲了才出版短篇小說集。這有點晚,但是可以理解,因為典型科塔薩爾式的故事和敘述,可以簡括為一個“從平常進入異常”的過程,故事的開場往往是尋常畫面,那讀者有什么理由被它吸引,有什么理由相信故事會進入一個引人入勝的軌道?就說《南方高速》,若非對“胡里奧·科塔薩爾”的名字抱有信任,一個讀者恐怕不太愿讀下去:一輛一輛的車,人物是瑣碎的、無個性的,混雜著車的名字。高速公路是現(xiàn)代社會里最平庸的事物之一,用巴黎人類學家馬克·奧熱的術語,高速公路就是一個“非地點”,僅僅為連接兩個地點而存在,只為讓人以最快的速度安全通過,每個人都在車流之中成為匿名者。

如果沒有得到足夠多讀者的喜愛,科塔薩爾恐怕難以繼續(xù)寫此類的故事。地鐵、公交車、旅館房間、超市,這都是都市社會里的“非地點”,它們會以盡可能的舒適和便捷,來使人感到自己僅僅是世間過客。

二戰(zhàn)結束后,科塔薩爾還是一個學校老師,當他感到國內政治氣氛不好,就辭去教職,去了法國,自此再未回國。他身高兩米,有一雙至死不變的大男孩的眼眸;他眷戀母親(他的父親早年棄家,一去不歸),把母親安置在普羅旺斯的房子里;他也需要其他女人。1953年他和奧羅拉·貝爾納代茲結婚,奧羅拉是一位阿根廷翻譯家,也和他一樣,身材高挑,智識上的親和力很強。她陪著科塔薩爾去認識巴黎的大街小巷,分攤了旅法生涯最初的經(jīng)濟困難,還帶動了科塔薩爾翻譯文學作品:科塔薩爾把他兒時看過的埃德加·愛倫·坡的《厄舍屋的倒塌》等譯成西班牙語,而他自己所寫的故事,也順理成章地帶上了鬼氣森森的坡的味道。

奧羅拉和科塔薩爾一起在普羅旺斯買房,她見證了他的成名:《跳房子》和巴爾加斯·略薩的《城市與狗》都發(fā)表于1963年,那年還有卡洛斯·富恩特斯蕩氣回腸的長篇小說《阿爾特米奧·克羅斯之死》問世,他們三個,和緊緊跟上的加西亞·馬爾克斯,成為后來所說的拉美“文學爆炸”的四大天王。

他們的婚姻在1968年正式結束(雖然二人終生是好友),科塔薩爾那時跟一個酗酒、脾氣暴躁的立陶宛女子做了幾年的情人,那個女子是在伽利瑪出版社負責編科塔薩爾作品的人。雖然朋友眾多,可是科塔薩爾的真愛,要到20世紀70年代才出現(xiàn)。

她就是卡羅爾·鄧祿普。常住加拿大的蒙特利爾;她喜歡法國,用法語寫作,也嫁給了一個在加拿大的法國作家,1968年有了一個兒子。卡羅爾和奧羅拉頗似,都是短發(fā)、尖臉,都是對文藝癡狂的人。蒙特利爾在20世紀60年代有詩歌,有露臺咖啡館,有各種抽煙斗的知識分子,能看到大量來自歐洲的小說和其他書籍。1970年,卡羅爾在那里讀到了《南方高速》。她告訴朋友和丈夫,她讀到了一本完美的書。

8年后,科塔薩爾在蒙特利爾參加文化活動,待了一周。回到法國,他寫信給在那里認識的卡羅爾,希望她來。“在你身上,我看到了自己,”他寫道,“我想和你一起寫作……給你的夢一點動力,讓它實現(xiàn)吧”。

卡羅爾拋下了丈夫和兒子,渡過大西洋。她生于1946年,比科塔薩爾小32歲,可是她已有一種怪癥在身,1975年左右,年輕的她已經(jīng)多次住院輸血,她相信自己命不久長。她用寫作逃避朝內心掩殺過來的陰影。在60多歲的時候,科塔薩爾看上去還只不過是40來歲的人,想象力豐富,對什么事都好奇,尤其是和一個有病在身的女子相愛這樣的事。他管她叫“奧西塔”,意思是“小熊”,而卡羅爾對他的愛稱是“羅博”,即“狼”。

卡羅爾一直被懷疑為白血病。但是,在1981年科塔薩爾因胃出血住了一次醫(yī)院后,醫(yī)生告訴卡羅爾,科塔薩爾恐怕患有白血病,還讓她千萬別告訴他。

患病的身體,就是一座被占的房子,當人們知道惡魔在逼近,他們一言不發(fā),安靜地讓出危險地帶,繼續(xù)仿佛什么都沒有發(fā)生似的生活。當他倆的命運,以這種險惡方式緊緊交織起來后,科塔薩爾做出了一項決定:登上巴黎高速,把他當年在紙上書寫過的場景親身經(jīng)歷一遍。他們帶著便攜式打字機上車,一路上一起寫一本書。

在巴黎和馬賽之間,“狼”和“小熊”決心讓旅行永不停止。他們的座駕是20世紀70年代的大眾露營車“法夫納”,這是一個來自《尼伯龍根指環(huán)》的名字,車身是鮮紅的,外形像條毛蟲,他們駛上的這條高速路,800公里,十個小時可以開完,可是他們一共用了33天,就像《南方高速》里寫的那樣,人們在堵車的日日夜夜里,有的去愛了,有的死了,在愛與死之中,人們一次次刷新對時間的概念。

出發(fā)后的第二天,科塔薩爾就把車停在幾棵樹下,徒步去探索公路離幾米遠的一條小路,卡羅爾則留在車中,寫那天的日志。日志里都是小事:吃的什么,在地圖上處于的位置,天氣預報是怎樣的,當晚他們經(jīng)歷了怎樣的暴雨。還有,是他們在難以割舍的孤獨中,如何緊緊相連如“大海中的海豚”。雖是共同創(chuàng)作,“小熊”寫的都是自己的真心所感。她一五一十地寫:每當“狼”離車行動,她總是擔心他再也不會回來,可是每次“狼”都會回來,然后跟她說:“小熊,那邊有趣,你也去看看。”

以蝸速前進在高速路上,沿途的65個休息站,他們探索了其中的每一個,在那里扎營。他們給自己設立了原則:讓時間靜止,延長每一個共處的幸福瞬間,但是不能離開公路,比如說,不能到了第戎就去城里轉一天,到了波爾多就循著葡萄酒香去散步。還有一點:不能去雜貨店買東西,物資不夠時,靠預先約好的朋友開車來接濟。公路冒險,就要有它應有的樣子;共同寫作,就要彼此讀給對方聽。他們帶了一臺照相機,可是,雖然寫書配圖都在計劃中,但寫作和拍攝本身必須隨性而至——必須忘記科塔薩爾熟稔的故事技巧,必須像《跳房子》里所展現(xiàn)的那樣,所有的事物都因主人公的流浪而存在、而呈現(xiàn)。

他們把這本共同的旅行記定名為《宇宙高速駕駛員》。在書的最后,科塔薩爾告訴讀者,他們最終到了馬賽——并無激動,因為他們不想如此。旅程結束,就意味著一段抽離于現(xiàn)實的時空隧道封閉了,他們按正常的節(jié)奏回到巴黎,沒過多久,卡羅爾再次病倒。

必須用抵抗死亡的行動來充實生活。1982年10月21日,加西亞·馬爾克斯接到瑞典來的電話,告知他被授予諾貝爾文學獎:他是“爆炸文學”四大天王中第一位獲獎者(第二位是巴爾加斯·略薩,他要到2010年獲獎),但此刻的科塔薩爾卻迎來永失我愛的最后關頭。“小熊”死于11月2日,年僅36歲。科塔薩爾獨自完成了他們共同開始的這本書,他要按卡羅爾的遺愿,把版稅捐給尼加拉瓜人民,那時的尼加拉瓜剛剛經(jīng)歷桑地諾的左翼革命。

巴爾加斯·略薩曾開玩笑說:科塔薩爾一直很年輕,但在從蒙特利爾回巴黎后(也就是初識卡羅爾之后),他開始留胡子,開始喋喋不休地談論革命了——也就是說,開始像一個真正的拉美作家了。1983年年初,高速公路旅行記出版,科塔薩爾寫道:

“我很清楚,小熊,如果我在你之前離開,你也會這樣做的,你的手和我的手一起寫下了這些最后的文字,其中的痛苦不會,也永遠不會比你教會我的生活更加強烈……”

科塔薩爾自己于1984年2月12日逝于巴黎,逝時握著前妻奧羅拉的手。盡管當年被認為是白血病,但現(xiàn)在的講法是他大概率感染了艾滋病毒,他是在1981年輸血時被感染的。艾滋病在20世紀70年代末開始流行,卻一直沒有被研究明白。在20世紀80年代的歐美,它奪走了許許多多著名文化人的生命:科塔薩爾逝世4個多月后,巴黎又失去大名鼎鼎的米歇爾·福柯。

對科塔薩爾的喜愛,和對其他拉美作家的喜愛可能很不一樣。從《百年孤獨》里可以摘出許多離奇的橋段,但《跳房子》卻不行;科塔薩爾的小說,不論長短,都很難概括其故事情節(jié),他的幻想都基于“非地點”展開,而他在小說里傳達的旅居他鄉(xiāng)的感覺,正如駕車堵在高速公路上那樣,是無法言明,只能體會的。在最后的公路旅行中,他找到了絕對幸福的前提條件,它原來就被自己1966年寫成的故事所預言:不急于到達目的地,很慢很慢地前進,慢到可以把目的地一筆勾銷,慢到可以把自己交給每一個時刻。

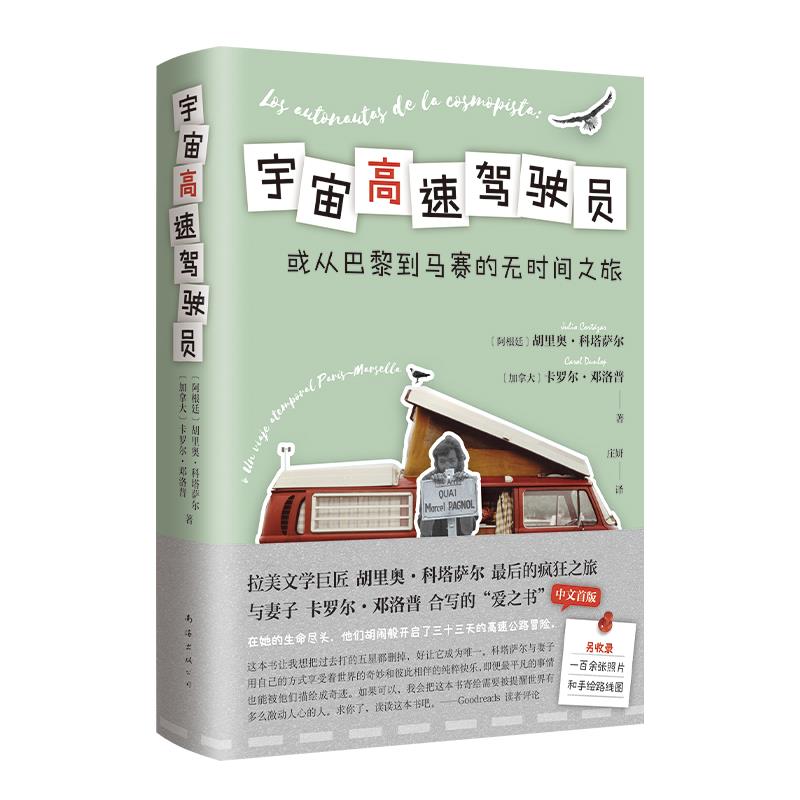

《宇宙高速駕駛員》

[阿根廷]胡里奧·科塔薩爾[加拿大]卡羅爾·鄧洛普 著

南海出版公司·新經(jīng)典文化2024年8月版

《南方高速》

[阿根廷]胡里奧·科塔薩爾 著

南海出版公司·新經(jīng)典文化2017年10月版

幫企客致力于為您提供最新最全的財經(jīng)資訊,想了解更多行業(yè)動態(tài),歡迎關注本站。鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。